Communication explicite

Pour prendre des décisions collectivement afin de coopérer sur une tâche, coordonner nos actions, voire collaborer sur un projet, il convient de s’assurer au préalable que tout le monde a accès aux informations suffisantes et nécessaires. Le processus conversationnel en groupe est un moyen puissant de partager et de vulgariser les savoirs de chacun·e. Il est censé mettre les participant·es au même niveau de connaissance, les re-posséder dans leurs réflexions, permettre l’échange d’avis, débattre, pour trouver des allié·es, des points d’entente, relever un problème ou une insatisfaction. Dans cette étape cruciale nous allons partager, interpréter et comprendre les données, les informations et les connaissances dont nous disposons collectivement. On parle de communication explicite. Le collectif surpassera alors les membres les plus performant·es.

Il existe de nombreuses méthodes pour partager nos connaissances, mais l’idée principale est que tout cela doit rester accessible. N’oublions pas que les équipes dans lesquels nous évoluons ne sont pas homogènes : il existe autant de cognitions et de parcours de vie que de membres d’équipe – diversité démographique. Ainsi, l’utilisation de tableaux, graphiques, histogrammes, diagrammes et graphes de connaissance permet de fluidifier l’échange d’informations et soutient la création d’un savoir collectif1.

Prise de décision

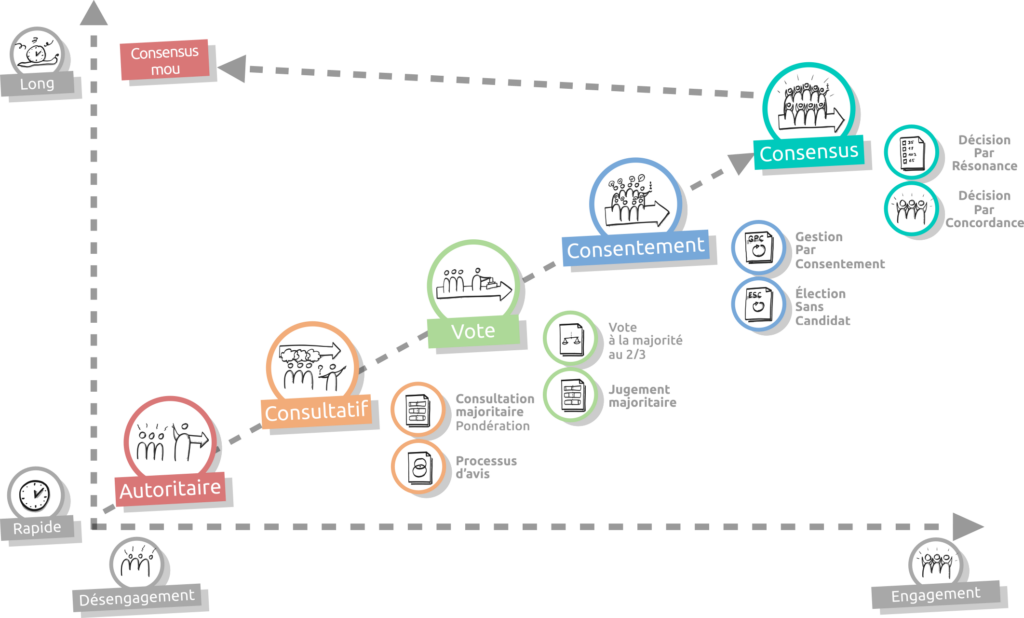

Une fois que les tenants et aboutissants de la tâche, de l’action ou du projet ont été caractérisés et débattus, le collectif statue. Encore une fois, il existe de nombreuses méthodes pour prendre des décisions. Ces méthodes sont le révélateur de la diversité et des valeurs du collectif. À ce sujet, instant Z résume bien les principaux modes de prise de décision en les rangeant selon le temps qu’ils prennent et l’engagement qu’ils suscitent :

Ainsi, plus un groupe fonctionne de façon autoritaire, plus la prise de décision sera rapide (quelques personnes voire une seule personne décident) mais l’engagement du collectif en pâtira. Par opposition, plus un groupe fonctionne sur la base du consensus, plus l’engagement collectif sera fort mais la prise de décision prendra du temps. À noter aussi qu’il existe une très forte corrélation entre transparence du socle donnée-information-connaissance et engagement du collectif1.

Satisfaction et stratégie du vote

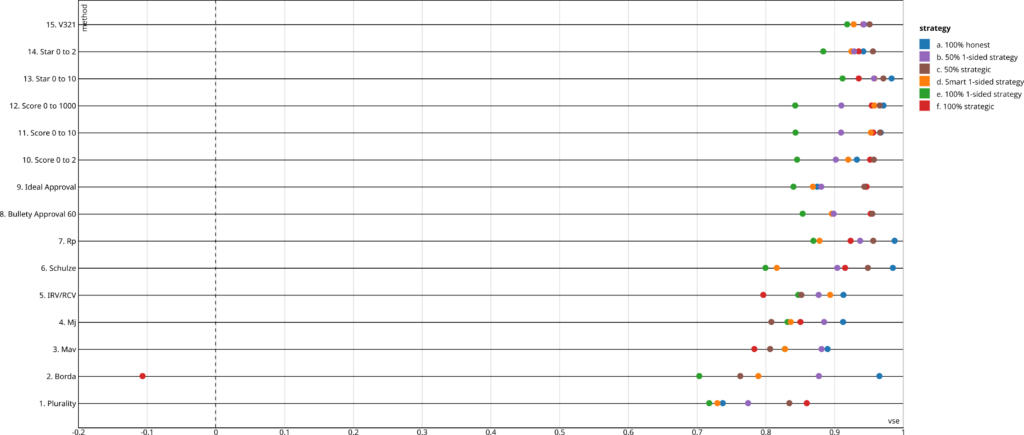

Enfin, un facteur qu’on oublie souvent d’aborder dans les organisations est la satisfaction alors qu’elle joue un rôle dans l’engagement du collectif. Afin d’éclairer ce phénomène dans le cadre de prises de décision par l’intermédiaire du vote (pluralité, à second tour instantané, par approbation, par classement, par distribution de points, etc.), Quinn a développé un modèle d’évaluation de la satisfaction des participants : la VSE3 (Voter Satisfaction Efficiency). Certaines méthodes révèlent un indice de satisfaction élevé quand d’autres paraissent plus frustrantes pour les participant·es. Dans son modèle, Quinn a étudié un autre paramètre intéressant, la stratégie. Elle permet à certain·es participant·es d’influencer le déroulement des différents votes et de maximiser leurs gains, ce qui relèvent d’un comportement de manipulation à l’égard des autres participant·es du vote. Ainsi, certaines méthodes se révèlent plus résistantes que d’autres à la stratégie.

Les grandes Méthodes de communication explicite et de prise de décision

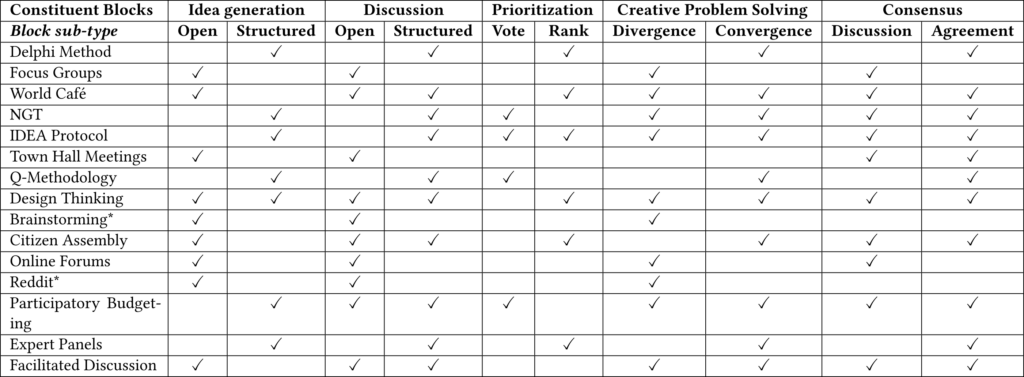

Dans la suite de l’article nous verrons plus en détail les méthodes de communication explicite et leurs effets. On s’appuiera sur la recherche de Lopez-Lopez qui propose une classification des méthodes de participation et de délibération4:

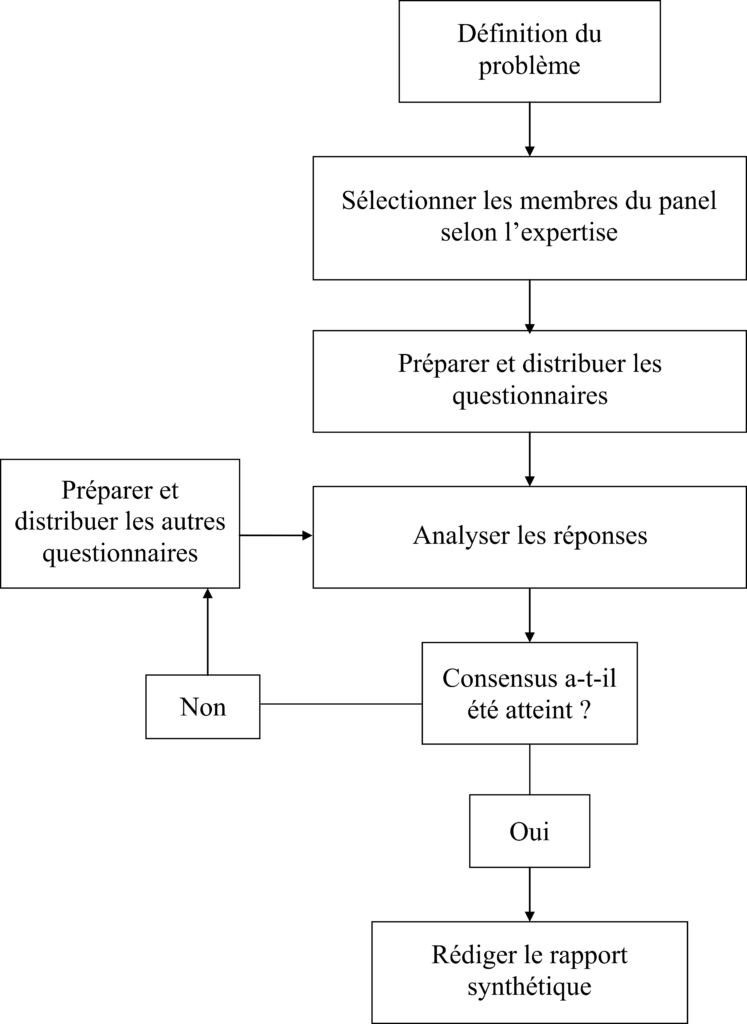

Méthode de Delphes (Delphi method)5 : organisation d’une consultation d’ expert·es sur un sujet précis, en 4 étapes avec itérations, anonyme et asynchrone. Cette méthode s’appuye sur l’hypothèse que les prévisions réalisées par un groupe d’ expert·es structuré sont généralement plus fiables que celles faites par des groupes non structurés ou des individus. L’objectif de cette méthode est d’atteindre un consensus entre les expert·es.

Focus group6 : étude qualitative qui prend forme au sein d’un groupe homogène et spécifique (culturel, sociétal ou idéologique), afin de déterminer la réponse de ce groupe et l’attitude qu’il adopte au regard d’un produit, service, concept ou de notices . Idéalement, les discussions sont enregistrées en audio ou en vidéo et une personne non-participante prend des notes y compris concernant des indices non-verbaux.

World Café7 : processus conversationnel structuré pour le partage des connaissances dans lequel des petits groupes de personnes discutent d’un même sujet. L’objectif est de maximiser le temps consacré à la conversation. L’hypothèse est que la discussion collective peut faire évoluer les conceptions et encourager l’action collective. Les groupes peuvent être mélangés au fur et à mesure des discussions afin d’apporter de nouveaux points de vue.

Technique du Groupe Nominal (Nominal Group Technique – NGT)8 : processus de groupe en présentiel impliquant l’identification des problèmes, la production de solution, et la prise de décision. Chaque membre du groupe, et de façon indépendante, apporte ses idées. Elles peuvent être expliquées et discutées collectivement. Les idées en doubles sont regroupées, puis les membres procèdent à un classement des solutions.

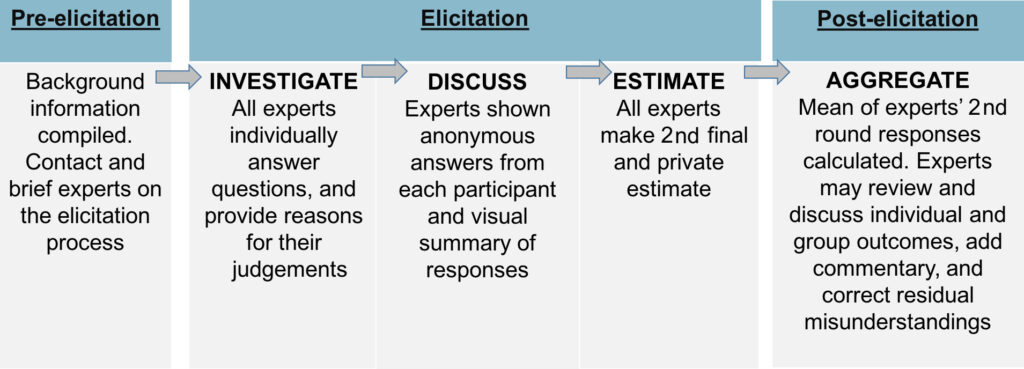

IDEA Protocol9 : considéré comme une méthode de Delphes modifiée, le protocole IDEA est constitué d’une étape de préparation et de 4 étapes clés (Investigate, Discuss, Estimate, Aggregate), et donne la parole aux expert·es. Y sont traitées deux types de réponses : la probabilité pour un seul événement de se dérouler OU la quantification et la fréquence d’un événement.

Assemblées Générales (Town Hall Meetings, Citizen Assembly, Expert Panels, Facilitated Discussion) : réunion dont le but est de délibérer des questions relatives à la gestion et à l’activité d’une entité collective, de la prise en charge des responsabilités et des décisions d’action.

Méthodologie Q (Q-Methodology)10 : approche qualitative et quantitative pour étudier les points de vue subjectifs des individus. Cette méthode est constituée de 2 volets : le Q-Sort (recueil de données), et l’analyse factorielle de type Q (dégage des profils de points de vue).

Démarche design (Design Thinking)11 : méthode non linéaire de résolution des problèmes et de gestion des projets d’innovation centrée sur les usagers. Elle consiste en 3 à 7 étapes selon les auteurs. La d.school de l’université Stanford la définit par ces étapes : empathie avec le client, définition du problème, idéation, prototypage, test.

Brainstorming12 : récolte synchrone d’idées nombreuses et originales qui vise à séparer la fonction imaginative de la formulation de jugements.

Online Forums, Reddit : espace de discussion public et asynchrone, réparti selon différents canaux.

Budget participatif (Participatory Budgeting) : processus de démocratie participative dans lequel des citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité territoriale. Il est constitué de multiples étapes qui passent par la définition du budget et du règlement, la collecte des idées, l’analyse technique, le vote des projets et leur mise en œuvre.

Sollicitation d’avis (Advice process) : transmission des ressources par les personnes les plus appropriées (expert·es et personnes affectées par la décision) et décision par tout le monde.

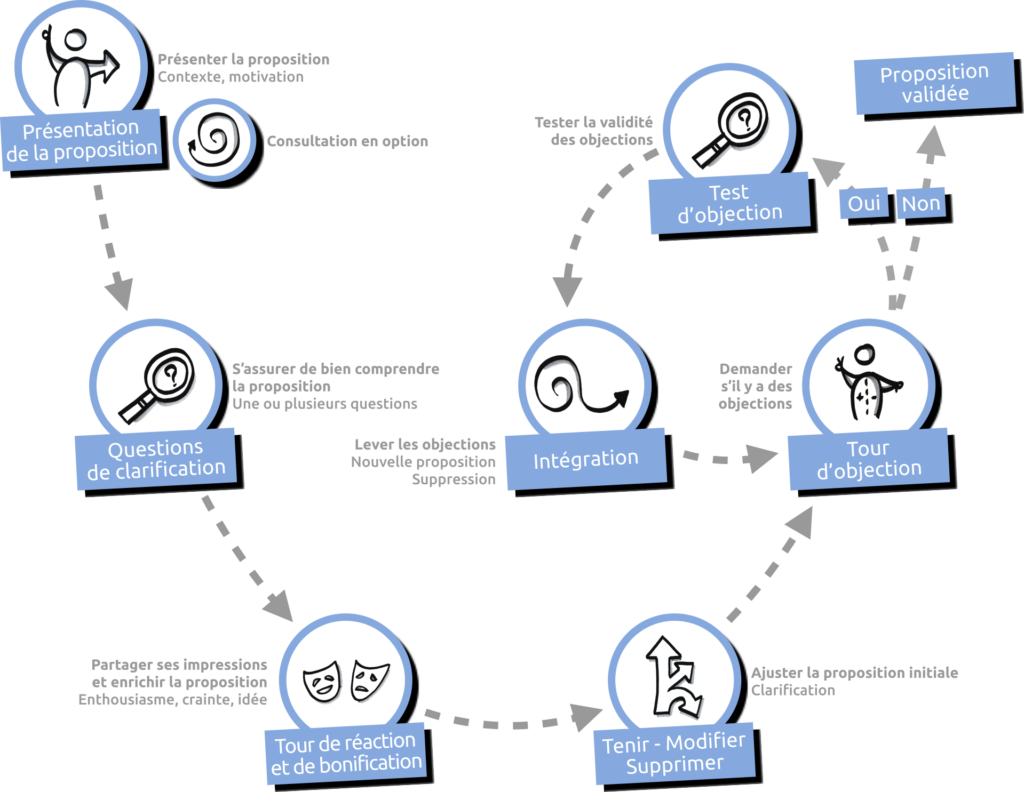

Prise de Décision Intégrative (Integrative Decision Making)13 : 1) un·e participant·e propose de résoudre un problème et expose avec sa proposition de résolution. S’ensuit deux phases bien distinctes : 2) un tour de clarification, où les membres du groupe posent des questions afin de cerner le problème, puis 3) un tour de réaction, où les membres du groupe expriment leur ressenti et leurs propositions d’amélioration. 4) La personne qui propose de résoudre le problème peut alors modifier sa proposition, la justifier ou l’abandonner. 5) Un tour d’objection se lance: tous les membres s’interrogent alors sur les risques potentiels pour le groupe et l’organisation. Tant qu’il y a des objections, le groupe continue à échanger autour d’une nouvelle proposition construite par la personne qui souhaite résoudre le problème initial et la personne qui objecte.

https://instantz.org/prise-decision-par-consentement/

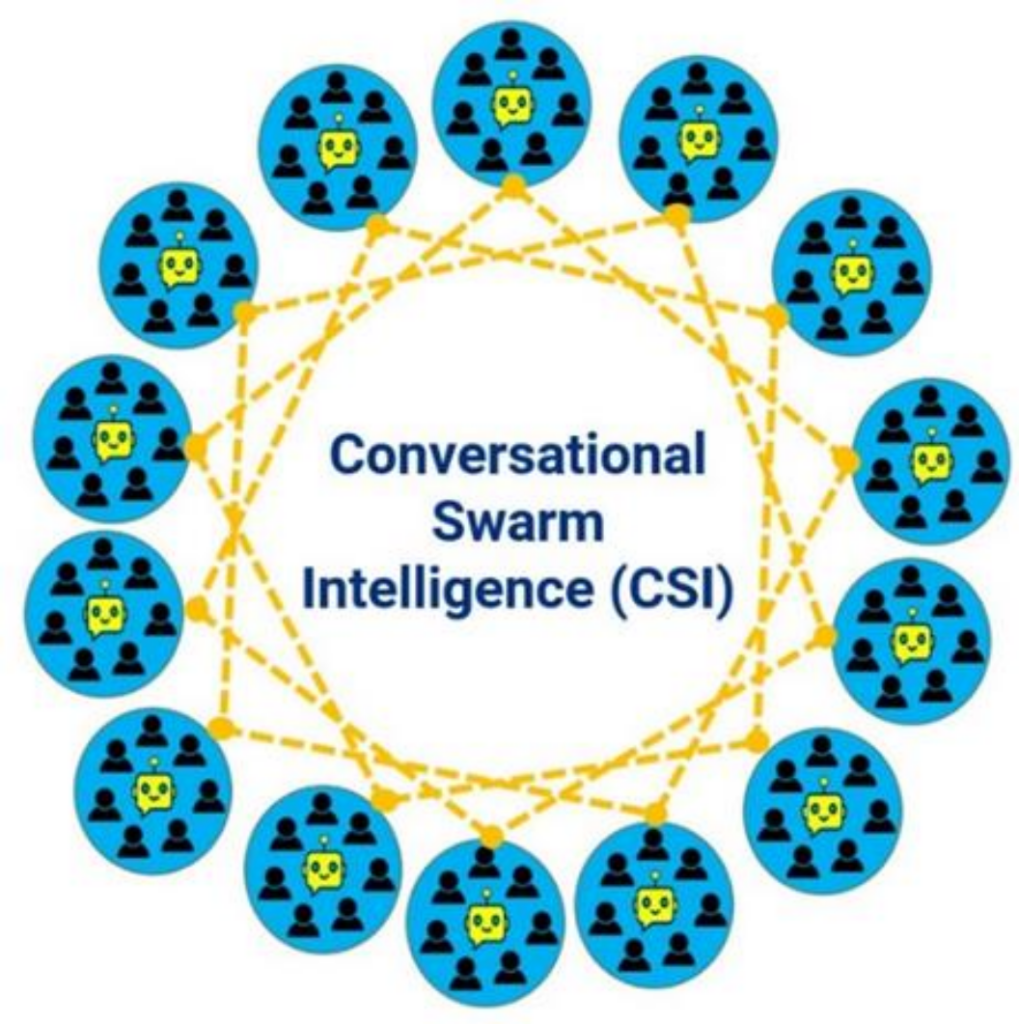

Conversational Swarm Intelligence (CSI)14 : unanimous.ai a développé une méthode de délibération en temps réel, facilitée par une Intelligence Artificielle (IA). Le groupe principal est décomposé en une multitude de sous-groupes assistés par un agent IA à grand modèle de langage (LLM). Les agents IA sont observateurs des discussions de leur sous-groupe respectif. Ils vont alors relever le contenu, les idées, les points de vue, opinions et perspectives de leur sous-groupe et les communiquer aux autres agents IA qui transmettront ces infos à leur sous-groupe. Cette méthode permet à des larges groupes d’échanger. C’est une version numérique des assemblées pétales.

Rapid Think Tanks (RTTs)15 : à l’instar du CSI, les RTTs sont une approche assistée par IA de type LLM. Les RTTs sont divisés en plusieurs phases: Après la première phase de cadrage, qui aide à définir précisément le sujet, la phase de divergence constituée d’un brainstorming (affinage synchrone) suivi d’une discussion (asynchrone) aboutie, le jour suivant à la phase de convergence constituée elle aussi d’un brainstorming puis d’une discussion. La phase de divergence se veut exploratoire et exhaustive, quand celle de convergence a pour objectif de resserrer les discussions de la première journée autours d’objectifs concrets.

- Suran, Shweta, Vishwajeet Pattanaik, et Dirk Draheim. « Frameworks for Collective Intelligence: A Systematic Literature Review ». ACM Computing Surveys 53, no 1 (6 février 2020): 14:1-14:36. https://doi.org/10.1145/3368986. ↩︎

- https://instantz.org/modes-de-prise-de-decision/ ↩︎

- https://electionscience.github.io/vse-sim/ ↩︎

- Lopez-Lopez, Ezequiel, Christoph M. Abels, Dawn Liu Holford, et Ulrike Hahn. « Rapid Think Tanks (RTTs): An Atomic Approach to Accelerating Collective Deliberation », 15 juillet 2024. https://doi.org/10.31234/osf.io/sw7jx. ↩︎

- https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Delphes ↩︎

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Focus_group ↩︎

- https://en.wikipedia.org/wiki/World_café_(conversation) ↩︎

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_du_groupe_nominal ↩︎

- https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/2041-210X.12857 ↩︎

- https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_Q ↩︎

- https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9marche_design ↩︎

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Brainstorming ↩︎

- https://instantz.org/le-processus-de-decision-integrative/ ↩︎

- Rosenberg, Louis, Hans Schumann, Christopher Dishop, Gregg Willcox, Anita Woolley, et Ganesh Mani. « Large-Scale Group Brainstorming Using Conversational Swarm Intelligence (CSI) versus Traditional Chat », s. d. ↩︎

- Lopez-Lopez, Ezequiel, et Ulrike Hahn. « Rapid Think Tanks (RTTs): A Collectively-Intelligent Methodology for Collective Deliberation », s. d. ↩︎